駅前歩道橋の活用実験

スワイプして

次の記事を見る

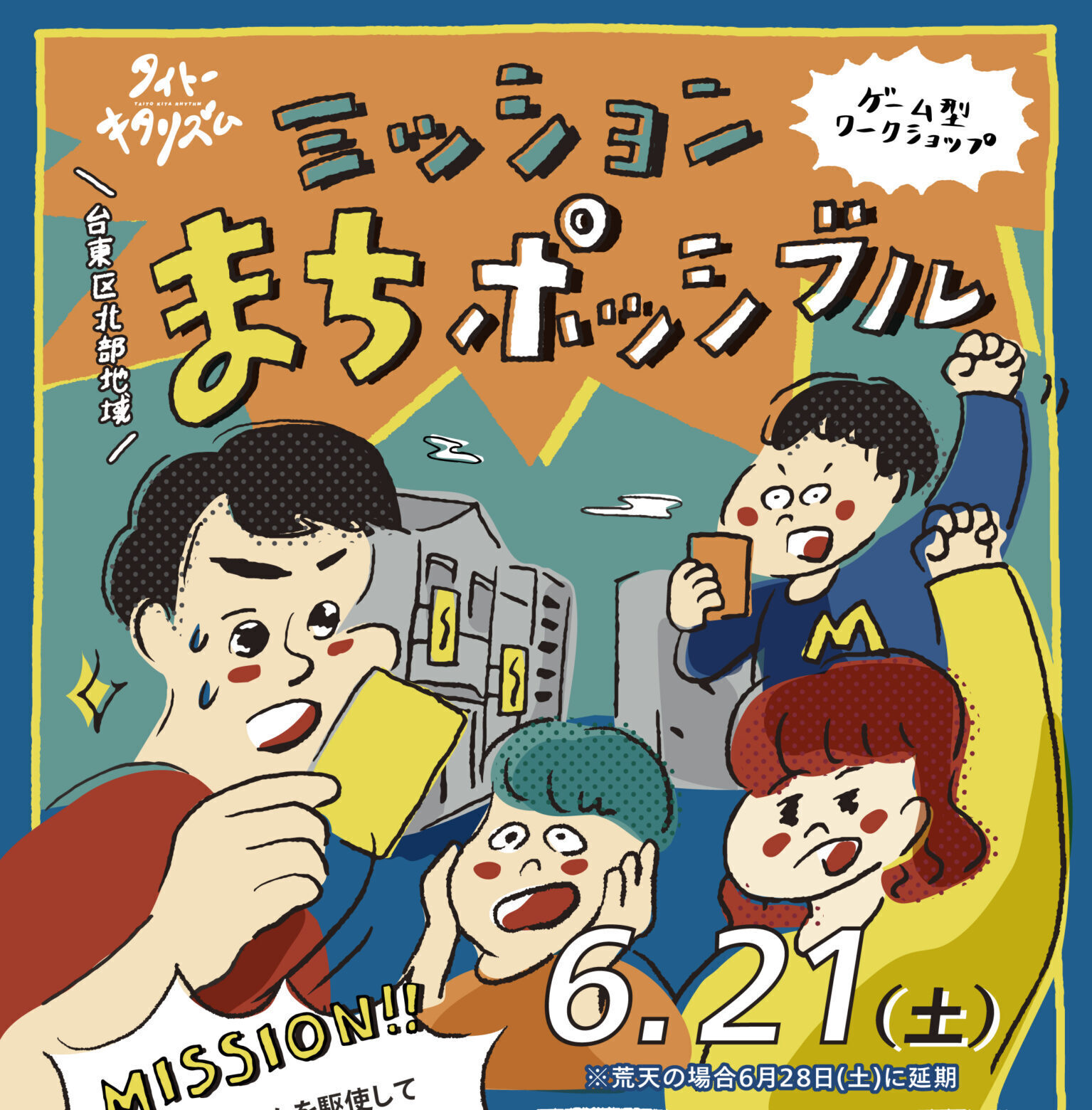

奇想天外なミッションに応えることを通じて、普段気づくことのできないまちの資源の活用アイデアを導きだすことを目的とした、ワークショップ。

台東区北部地域のまちづくり事業「タイトーキタリズム」の一環で開催しました。2025年6月21日に開催した際のレポートと合わせて、ワークショップの流れをご紹介します!

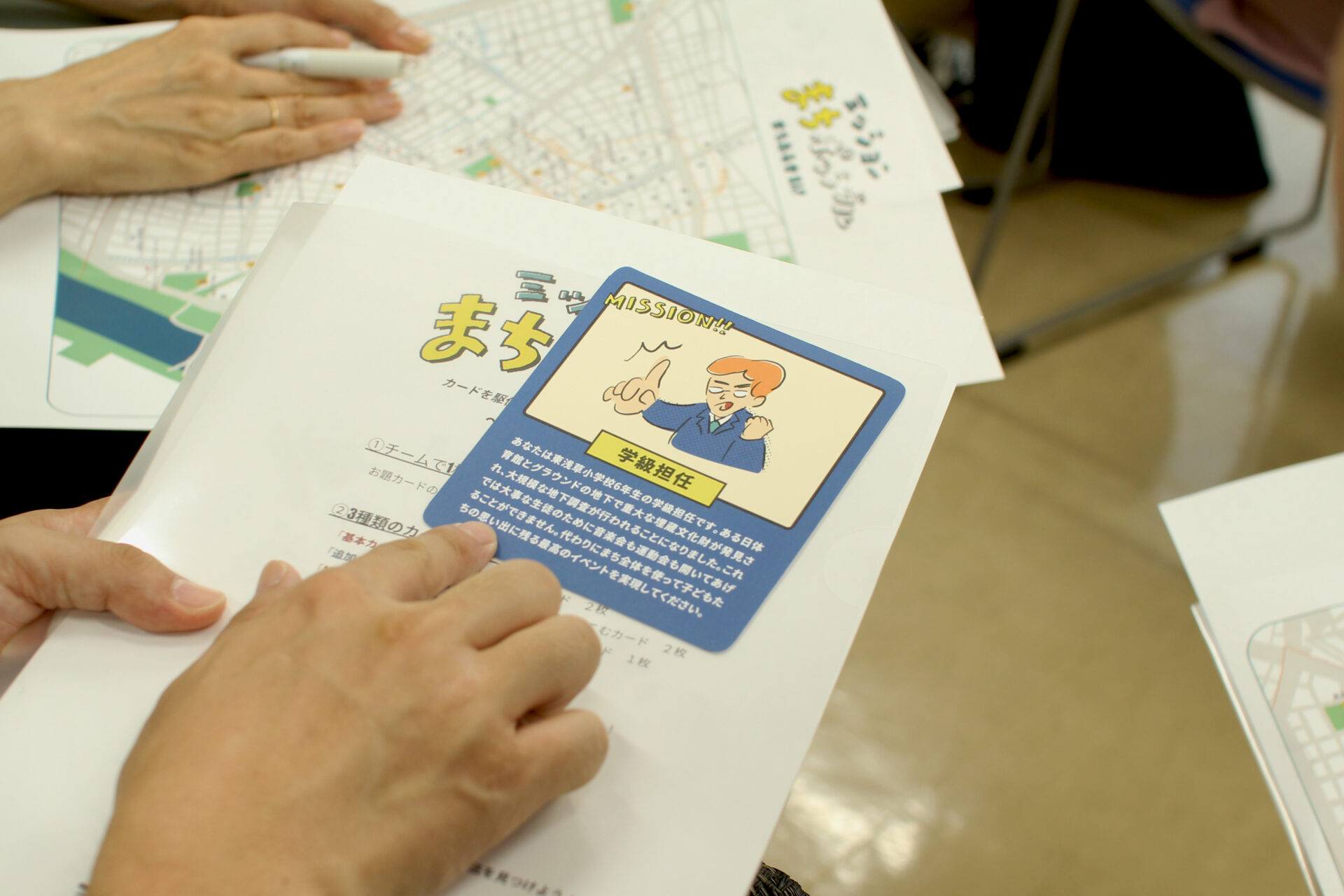

各チームに1枚ずつ配布されるこちらのカード。表にはまちの住民や事業者の描かれています。

裏返すと…

そこに、無理難題なミッションたちが!!!

例えば「銭湯オーナー」の場合

あなたはまちの銭湯 湯どんぶり・栄湯のオーナーです。

国際情勢の急速な悪化により、来月から日本全土でガスの供給がストップすることに!!

銭湯は経営の危機に立たされました。お湯の出ない銭湯と周りのまちを活かした新たなビジネスを生み出し、この経営難を乗り越えてください。

はたまた「学級担任」の場合は…

あなたは東浅草小学校6年生の学級担任です。

ある日体育館とグラウンドの地下で重大な埋蔵文化財が発見され、大規模な地下調査が行われることになりました。

これでは大事な生徒のために音楽会も運動会も開いてあげることができません。代わりにまち全体を使って子どもたちの思い出に残る最高のイベントを実現してください。

といった内容。

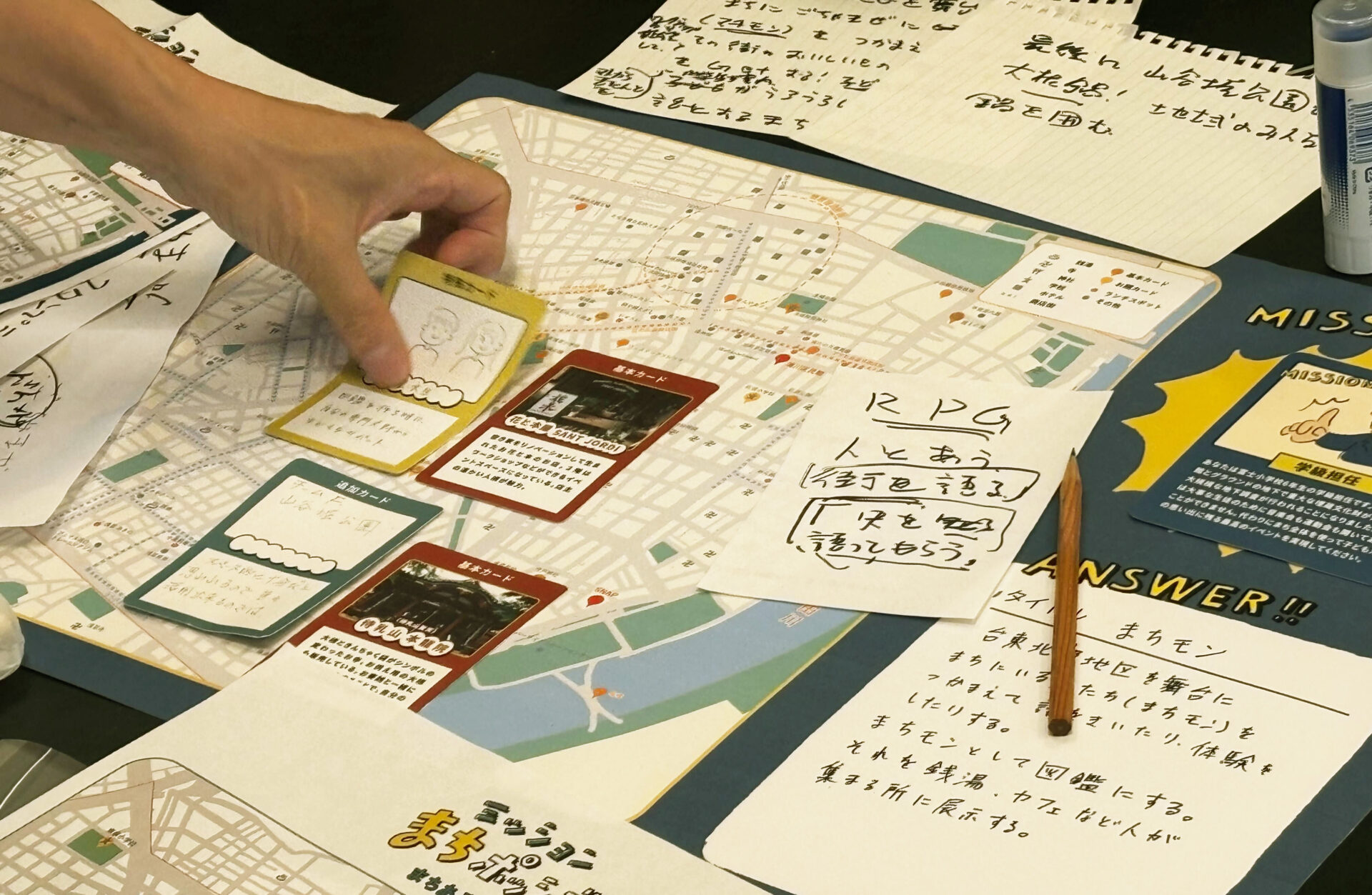

そして、これらのお題を解決するためのカギとなるのは次の3種類のカードです。

①基本カード

お寺、お店、人、イベントなど…このまちの資源が描かれたカード。各チーム2枚、ランダムに配布。

②追加カード

チームでまち歩きをして、資源を書き込むためのカード。2枚配布。

③特殊カード

このまちにまだない資源を書くためのカード。1枚配布。

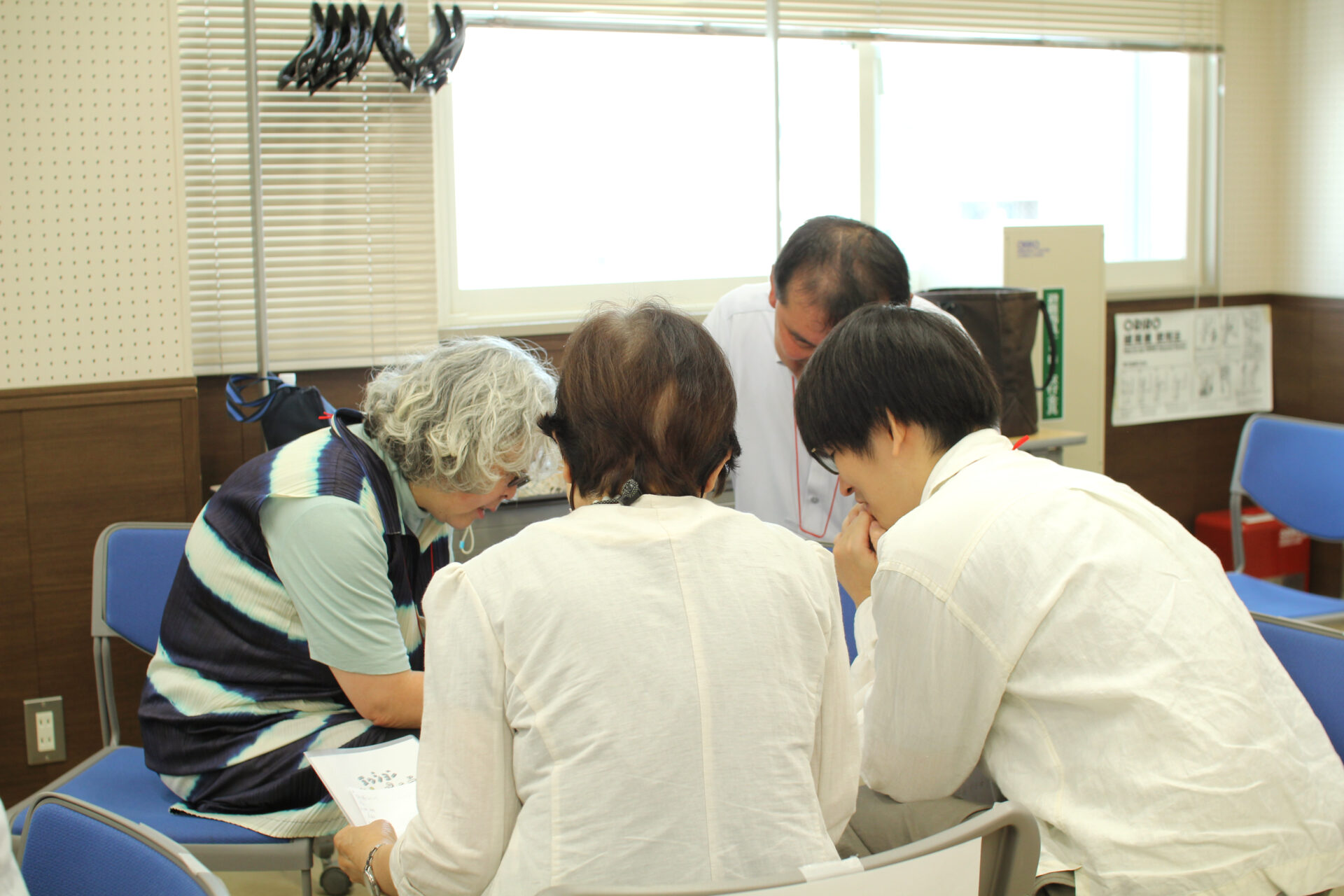

思いもよらないミッションを与えられ、戸惑い気味の皆さん。まずはまちへと繰り出し、お題解決のための作戦をチームで考えます!

今回30名ほどの参加者のうち約半数は地域の方、その他は初めて地域を訪れる方達でした。

各チーム、地域の方が導き役となって、昼食を挟みながら2時間程のまち歩きを楽しみました。

そしてまち歩きを終えた一同は第2開場である「奥浅草の交流拠点 SNAP」へ!腰を据え、1時間ほど作戦会議を行い作戦を練り上げました。

そして講評会がスタート。各チームからは固定観念にとらわれない、独創的なアイデアが次々と発表されました。

学級担任のイベントミッションに対して、「革いいプロジェクト」と題し、子どもたちが地元の革職人に100日間弟子入りし、ものづくりの喜びと技術を学ぶというプランが発表されました。

この長期的な交流は、子どもたちに忘れられない思い出を作るだけでなく、職人技の継承にも繋がる可能性を秘めています。また多世代交流の場として「みんなの食堂」と小さな菜園を設けることで、子どもから高齢者までが共に食事を楽しみ、地域全体が温かく繋がる仕組みを提案しました。

同じく学級担任ミッションに対し、「マチモン」というユニークなアプローチで地域に住む人々を「ポケモン」に見立てた「まちの図鑑」を作る提案もあがりました。

子どもたちが学芸大生のサポートを受けながら地域の職人や住民に話を聞き、その人の似顔絵と説明をまとめた図鑑を作成し、銭湯やカフェに展示することで、地域の魅力を「人」という視点から発信する狙いです。このアイデアは、地域の多様な人々、特に山谷地区の住民ともポジティブな形で交流を深め、「街のアイドル」として誰もが輝ける場を創出する可能性を秘めていると高く評価されました。

銭湯ミッションに取り組んだチームは、「みんなの力が集まるところ、ガスが止まってもみんなのパワーでお湯は?ワクワク!」をテーマに、「地域の元気」を発電エネルギーに転換するユニークなアイデアを発表しました。

かつて東京都全域の郵便物を取り扱っていたという巨大施設、小包集中局跡地にトゥクトゥク置き場と屋内芝生公園を整備し、ジムやアドベンチャー施設で身体を動かすことで「ワット」という地域通貨を稼ぎ、それで銭湯のお湯を沸かすという壮大な構想。体脂肪率に応じて家賃が割引になる「マッチョ集団」向けレジデンスの設置 や、ゴミ分別をゲーム化してポジティブに取り組む「ゲーミングケーション」 など、遊び心を随所に散りばめた提案を行いました。

今回のイベントでは、参加者の方々から見慣れているはずの街から「普段思いつかない意見がたくさん聞こえた」という声を多数いただきました。

ワークショップによって与えられたミッションは、参加者の皆さんが既存の枠にとらわれず自由な発想でまちを見つめ直すきっかけとなりました。

さらに多くのチームは、初対面同士での編成となりましたが、ミッションに向き合うことで楽しみながら、まちについて話し合う交流の機会を生み出すこともできたと実感しています。

皆さん一日、お疲れ様でした!

携わる人たち

関連情報